こんにちは!

消費財メーカーのデータサイエンティスト、ウマたん(@statistics1012)です。

今では統計学を楽しんでいますが、昔はσとかμとかギリシャ文字を見るたびに胃がキリキリしていました笑

せっかく統計学を勉強しようとしても、最初に難書・悪書に出会ってしまうと、どうしても統計学に対して堅苦しくて難しいというような印象を持ってしまいます。

そこで、私たちの経験からこの本だったら絶対におすすめできる間違いないという本をいくつかご紹介します!!

統計学を勉強する上での一助になればと思います。

ちなみに統計学と一言で言っても範囲が広すぎる(広義のデータサイエンスとして定義しています)ので分野別に分けてご紹介します。

分野は明確に分けるのが難しいところもありますが以下のように分けました。

・伝統的な統計学

・ベイズ統計学

・多変量解析法

・機械学習

・時系列分析

・異常検知

・欠測データ解析

・タグチメソッド(品質工学)

・数学

・R・Python

・ビジネス

・AI/ディープラーニング

また当メディアが運営するスタアカで統計学を体系的に学びたい方に向けたコースを展開しているので是非チェックしてみてください!

目次

伝統的な統計学

全ての統計学に関連する解析法の土台となる考え方を学んでいきます。

完全独習 統計学入門

非常にやさしく分かりやすく、統計学に関して教えてくれます。

統計学を勉強する上での初歩の初歩として非常に有用な良本です。

入門 統計解析法

少し、話は高度になり数式なども出てきますが、基本的に高校レベルの数学ができれば問題なく理解できるレベルです。

「完全独習 統計学入門」で統計学のイメージをつかんだあとはこちらの本で理論の理解を深めましょう。入門レベルから中級レベルまでの橋渡しとして有用な本です。

統計学入門(基礎統計学)

東大出版から出ている名著です。赤本と呼ばれ慣れ親しまれています。

レベル的には中級者~上級者で、1冊持っておくと、なにかと便利な1冊です!

伝統的な統計学の他のおすすめ本が知りたい方は以下の記事をご覧ください。

ベイズ統計学

ベイズ統計学は最近になって脚光を浴びている分野です。

実世界のさまざまなところに応用されています。

応用範囲が広いので様々なところに出てきますが理解が難しいところもあるので慎重に周りの人間と一緒に読み進めていくと良いと思います。

完全独習 ベイズ統計学入門

ベイズ統計学のイメージをつかむために非常に有用な本です。

もしベイズ統計学を勉強しようとしているけどどの本で勉強したら良いかわからないなら迷わずこちらの本を取って下さい!

道具としてのベイズ統計学

「完全独習 ベイズ統計学入門」で簡単なイメージをつかんだ後はこちらの道具としてのベイズ統計学を読んで実際にペンを動かして自分で計算してみましょう。

具体的な例もとにベイズ推定からMCMCまでの計算をすることができます。

イメージをつかんだあとにそのままプログラミング言語を使った解析に行くのではなくここで手をつかって計算しておくことは非常に重要なステップです。

データ解析のための統計モデリング入門

(2025/08/15 15:04:25時点 Amazon調べ-詳細)

ベイズ統計学を勉強する上では絶対名前ががあがる名著です。

線形モデリングからベイズにおけるモデリングまで理解が進みます。

伝統的な統計学とベイズ統計学を関連付けながら包括的に理解することができるでしょう。

ある程度ベイズを理解した上で読むと良いでしょう。

レベル的には中級者くらい。

StanとRでベイズ統計モデリング

(2025/08/15 22:18:25時点 Amazon調べ-詳細)

Stanを学べるおすすめの本!

今までベイズモデリングを行う言語の分かりやすい書籍がなかったので非常に参考になります!

ベイズ統計学をRとStanを用いて非常に分かりやすく学べるので、ある程度Rもつかいこなせるようになり、ベイズ統計学に関しても理解してきた段階で取り組んでみると良いでしょう!

Stanは内部でMCMCを行うためデータセットによってはモデル構築に非常に時間がかかります。気長に待ちましょう。

他のベイズ統計学に関するおすすめ本は以下の記事に取り上げているのでそちらもご覧ください!

ベイズを書籍で学ぶのが不安という方にはUdemyの以下の講座が非常におすすめ!

Python×Stanを学べる教材はなかなか世の中に出回っていないので非常に貴重ですよー!

多変量解析

伝統的な統計学から一歩踏み出して回帰分析を始めとした多変量解析手法を学びます。

マンガで分かる統計学 回帰分析編

マンガで分かるシリーズはどれも分かりやすいですがこれも外していません。

回帰分析に関して分かりやすくイメージをつかむために読んでおくと良いでしょう。

多変量解析法入門

多変量解析に関してはこちらの1冊で基本的にカバーできます。

機械学習や時系列分析なども厳密には多変量解析ですが、ここではそれらを勉強する上での基礎となる回帰のお話から主成分分析などの話が丁寧に分かりやすく載っています。

単回帰、重回帰、判別分析、主成分分析のところは丁寧に読み込んでおくと良いでしょう。

多変量解析における他のおすすめ本に関しては以下の記事をご覧ください!

機械学習

AIなどの根幹を担う機械学習手法群。

数式からアルゴリズムを理解するのは難しいところもあるのでまずは図などからイメージを掴みましょう。

機械学習とはそもそも?という記事を以下にまとめていますので、こちらも参考にしてみてください!

データマイニング入門

機械学習の各手法をRを用いて実装できる良本です。

学部3年生の時に一番初期に手を付け、非常に勉強になったのを覚えています。

ストーリー形式で進んでいくので分かりやすくさくさく読めます。

図なども多いですが数式も登場します。

機械学習手法のアルゴリズムに関しては理解に苦しむところもでてくると思うので全部理解しようとするのではなく、RもしくはPythonで手を動かして実践しイメージをつかみましょう。

はじめてのパターン認識

機械学習手法と言えばこの本です。

ほぼすべての主要機械学習手法に関して網羅していますが、思ったより難しいです。

はじめてのと付いていますが、概念的な説明よりも数式展開で話が進んでいくので、ある程度理解している人でないと読破するのは難しい印象です。

ただ名著であることは間違いないので周りの人たちと一緒に読み進めていくのが理想です。大学院時代に研究室の仲間と輪読で理解を進めていったのが懐かしいです。

機械学習における他のおすすめ本に関しては以下の記事をご覧ください!

時系列分析

実際の現場でよく使われる時系列分析。

多変量解析の1分野として考えられがちですが、知らないと解釈を間違う多くの制約があるので時系列分析を行う人は必ず勉強しておいてください。

現場で使える時系列データ分析

(2025/08/15 16:10:33時点 Amazon調べ-詳細)

理論よりもビジネス・実践ベースな本です。

実際のデータからRを用いて解析をしてそこから時系列分析を学びます。

時系列分析を最初から理論で理解しようとすると頓挫するので(体験談)、最初はイメージしやすいここらへんの書籍から入ると理解が進むと思います。

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析

(2025/08/16 08:31:08時点 Amazon調べ-詳細)

時系列分析というと必ず名前があがる名著。

この著者である沖本さんはハミルトン本という最難関の時系列洋書を和訳している方です。

時系列に関するエッセンスがまとまっていて絶対に外せない良書ですが、終始理論ベースで話が進んでいくのでとっかかりとしては良くありません。

まずは先ほど挙げた「現場で使える時系列データ分析」などでイメージをつかむと良いでしょう。

時系列分析における他のおすすめ本に関しては以下の記事をご覧ください!

異常検知

異常検知は機械学習手法の1種として考えられるし時系列分析とも密接に関わってくるので、異常検知だけを専門にまとめている書籍はあまりありませんがここで紹介する井手さんの本は数少ない名著です!

入門機械学習による異常検知ーRによる実践ガイド

1変数の異常検知から多変数の異常検知まで包括的にまとめてあります。

マハラノビス距離を用いた一般的な異常検知からベイズ理論を用いたものまで様々な異常検知手法が体系だって載っています。

これだけ読めば異常検知に関しては十分だといえるほどのクオリティです。

異常検知と変化検知(機械学習プロフェッショナルシリーズ)

(2025/08/15 19:17:37時点 Amazon調べ-詳細)

さきほど挙げた井手さんの本の続編という立ち位置です。

こちらも良書ですが、前編と被っているところも多く、2冊買う必要もないかなと思います。

方向統計学や最近の手法まで取り上げているので前編で物足りない人は読んでみても良いかもしれません。

異常検知における他のおすすめ本に関しては以下の記事をご覧ください!

欠測データ解析

実際に実データを解析してみようとするとデータに欠測(欠損)があるなんてことは当たり前です。

欠測データ解析を学ぶと前処理としてどうやって欠測値を処理すれば良いかを知ることができます!

ここで紹介する本は分かりやすく、初学者でもイメージを掴んでもらえると思います!

欠測データ処理: Rによる単一代入法と多重代入法

(2025/08/16 08:31:08時点 Amazon調べ-詳細)

欠測データの扱いの中でも代入法、特に多重代入法のやり方が詳しく分かりやすく書かれています!

Rのコードも載っていてパッケージの使い方をよく知ることが出来ます!

欠測データの統計解析 (統計解析スタンダード)

先ほどの本ではあまり触れられていない尤度に基づく解析方法や反復測定データの解析方法なども説明してあります。

欠測データの扱いを全体的に紹介しています。

タグチメソッド(品質工学)

聞きなれない方も多いかもしれませんが、世界中の生産現場を支える手法、それがタグチメソッドなのです!

機械学習が苦手とするサンプルが少ないような状況でも高精度を発揮する手法などが目玉です。

タグチメソッド入門

非常に簡単にタグチメソッドについて述べられています。

スラスラ読めると思うので初めてタグチメソッドを勉強するという方はまず読んでみると良いと思います。

入門タグチメソッド

先程の「タグチメソッド入門」じゃ物足りないよという人にはこちらの本をおすすめします。

タグチメソッドの背後にあるアルゴリズムや式構造を理解することができると思います。

統計学における数学

統計学を勉強する上でやっぱり大事になってくるのは数学です。

特に線形代数の理解が必要です。

理論の理解を深める上では微分積分はそれほど重要ではありません。

ある方程式を偏微分すればこんな値が出てきそうだよねくらいの理解があれば十分だと思っています。

それ以上に圧倒的に重要なのが線形代数。

行列を用いた理解・固有値などの話が分からないと機械学習手法を始めとする複雑な手法を理解するのは難しいでしょう。

キーポイント線形代数

薄い書籍で、線形代数を理解する上で重要なポイントだけが載っています。

例題を進めながら理解していくと良いでしょう。

統計学のための数学入門30講

(2025/08/15 23:26:46時点 Amazon調べ-詳細)

統計学に必要な数学の知識を30個のパートに分けて解説してくれます。

非常に分かりやすく、表現も平易なので最後まで読み切ることができるでしょう。

これなら分かる最適化数学

あまり他のWebサイトなどで紹介されているのは見ませんが圧倒的におすすめの名著です!

数学をベースにして最適化手法について学んでいくのですが、それが実は様々な手法と関連しているということが分かってくると面白い。

それほど読みやすい本ではないのでじっくり腰を据えて読むか輪読などで回りの学生と読むと良いと思います。

これを1冊しっかり理解すると統計学をまた違った視点から見ることができるようになると思います!

統計学を勉強する上での数学における他のおすすめ本は以下の記事をご覧ください!

データ解析言語R・Python

理論を一通り勉強しても解析ができないと意味がないですよね。

データ解析に良く用いられる言語であるRとPythonのおすすめ本をご紹介します!

Rによるやさしい統計学

Rを用いて伝統的な統計学の初歩のところから勉強することができます。

伝統的な統計学の章挙げた本と併用して読み進めていくと良いでしょう。

データサイエンティスト養成読本

(2025/08/15 17:00:56時点 Amazon調べ-詳細)

データサイエンティスト周りのお話から詳しい手法の説明までが載っています。

詳しいアルゴリズムを完全に理解しようとするのではなく、Rを用いて手を動かして学んでいきましょう!

【入門】Pythonを覚えてエリートリーマンへ!落ちこぼれリーマンの逆転劇

(2025/08/16 10:30:30時点 Amazon調べ-詳細)

PythonではRと比べて本当に様々なことが出来るのでどちらかというとPythonを学ぶことをオススメします!

手前味噌なのですが、僕自身がPythonで出来ることを小説形式でまとめた書籍を執筆しています。

ストーリー形式でPythonを使ってどんなことができるかまとめていますので、最初にこの本に目を通していただけると学習がスムーズに進むかと思います。

価格は300円ちょっとですし、Kindle unlimitedであれば無料で読めるのでぜひチェックしてみてくださいね!

ちなみにR・Pythonに関してもっと詳しくおすすめな本を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

統計を使ったビジネス

アカデミックな読み物ではなく、ビジネス色が強い読み物をご紹介します。

統計学を勉強することでどんな便利なことがあるのか!どのようにビジネスに活きるのか!

具体的にイメージを持ってから勉強に取り組むとより深い理解も得られるしモチベーションも高くなると思います。

是非一読してみてください!

俺たちひよっこデータサイエンティストが世界を変える

手前味噌で恐縮なのですが、僕自身が「俺たちひよっこデータサイエンティストが世界を変える」という書籍を出版しています。

具体的なデータサイエンティストの仕事について分かりやすく書いている本がなかったので自分で執筆しました!

ストーリー形式で分かりやすく書いていますので、ぜひ最初に目を通していただけるとイメージが湧くと思います。

価格は300円ちょっとですし、Kindle unlimitedであれば無料で読めるのでぜひチェックしてみてくださいね!

統計学が最強の学問であるシリーズ

(2025/08/16 01:26:27時点 Amazon調べ-詳細)

(2025/08/16 01:26:28時点 Amazon調べ-詳細)

統計学の重要性を世の中に広めた有名な本!

統計学をビジネスに活かしたいけど、何から勉強したらいいのかよく分からないという方には是非読んでいただきたい本です。

ビジネス編は統計学よりもビジネス色がかなり強く数式などもほとんど出てこないので一番はじめに読むと良いでしょう。

ビジネス編→普通のやつ→実践編という順番で読むと良いと思います。

ビッグデータの正体

なぜ今ビッグデータが騒がれているのか。

ビッグデータの強さを世にしらしめたGoogleの例などが載っています。

読み物として純粋に面白いので是非読んでみてください!

データの見えざる手

(2025/08/16 08:31:10時点 Amazon調べ-詳細)

データから人間の行動をすべて解明する衝撃的な内容です。

話の中で出てくるU分布などの例が統計の知識と紐づいて面白いです。

新しい視点で物事が見れるようになるので、是非読んで欲しいです!

より詳しいビッグデータ・AIに関連するビジネスサイドから見たおすすめ書籍は以下の記事をご覧ください!

AI・ディープラーニング

今流行りのAIやディープラーニングについてまとめた書籍を紹介します!

ビジネス色の強い書籍と理論よりの書籍がありますので両者とも紹介していきましょう!

人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの

(2025/08/15 13:12:16時点 Amazon調べ-詳細)

日本のディープラーニングと言えばこの人!東大の松尾教授。

松尾教授が独自の視点で人工知能が人類を超えるシンギュラリティに言及しています。

ディープラーニングの台頭でどのようなことができるようになったのかを概念的に知るには非常にオススメの1冊です!

ゼロから作るDeep Learning

(2025/08/16 04:45:11時点 Amazon調べ-詳細)

ゼロから作るDeep Leaningはディープラーニングを勉強する上で必読中の必読の書籍!

ブラックボックスで語られがちなディープラーニングの中身を基礎的なところから紐解きます。

非常に読みやすく、少し数学や統計の知識があれば容易に読み進められるでしょう!

Pythonの実装例も詳しく教えてくれるので手を動かしながら学べます。

AIに関してはこちらの記事

より理論的なディープラーニングに関しては以下の記事をご覧ください!

本だと続かないな・・という人にオススメのサービス

統計学から機械学習・ディープラーニングの理論を深めるには書籍は非常にオススメですが、なかなか書籍だと取っつきにくいのも事実。

またPythonやRなどのプログラミング実装に関して言うと、書籍で学ぶよりもオンラインサービスやプログラミングスクールで勉強した方が効率が良いんです!

ここでは、本だと続かないな・・・という人にオススメのサービスを紹介していきます!

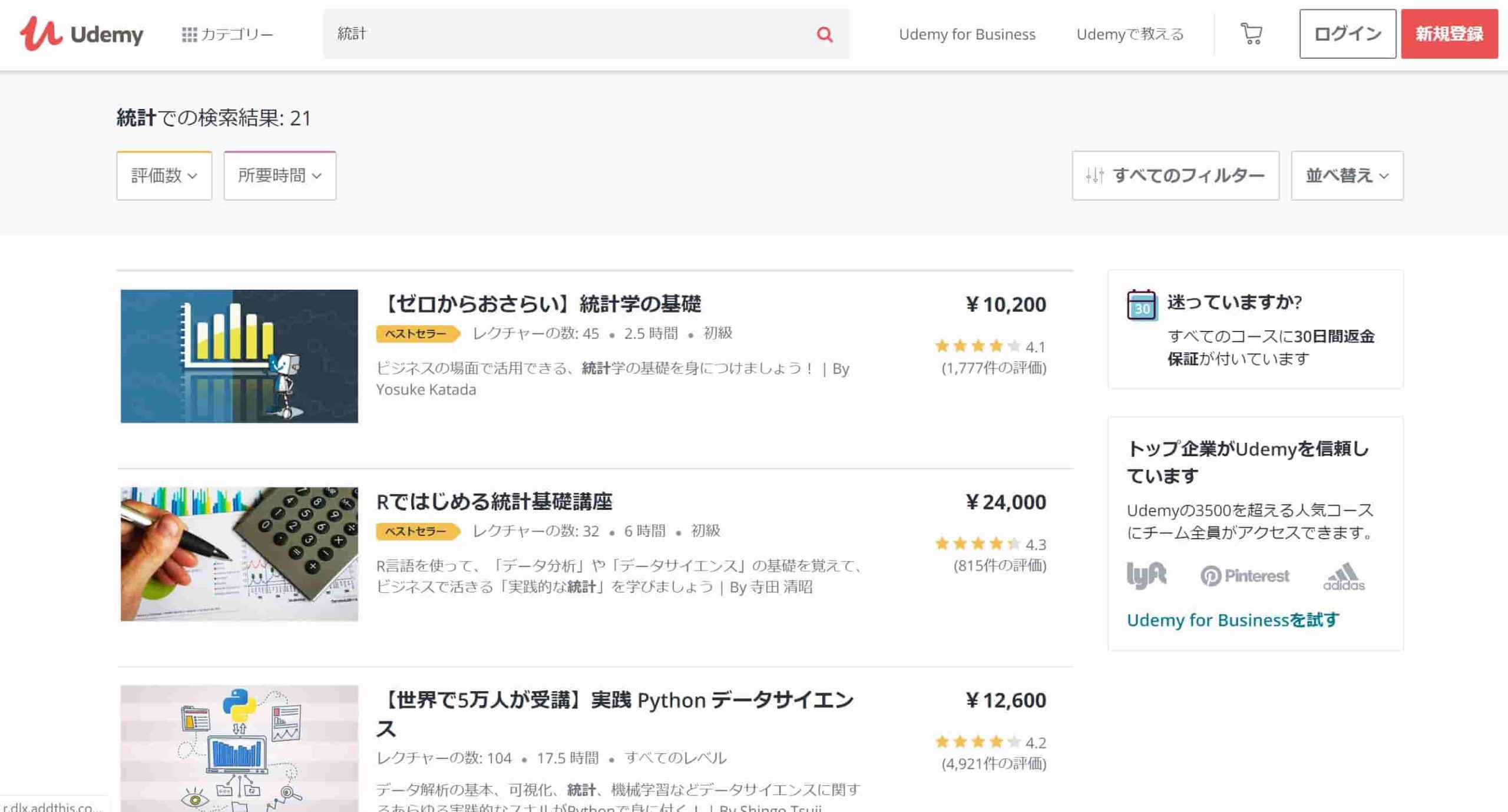

動画で学びたいならUdemy!

| 【価格】 | 1200円~(コース売り切り型) |

|---|---|

| 【オススメ度】 |

Udemyは様々な専門知識が学べるプラットフォーム!

統計やデータサイエンスに特化したプラットフォームではありませんが、統計学関連の講座だけで300近くあります!

実は、僕自身がデータ分析コースを作っているので是非チェックしてみてください!

集中的に勉強するならテックアカデミー!

| 【価格】 | 163,900円~ |

|---|---|

| 【オススメ度】 |

テックアカデミーは、オンライン学習ですが現役エンジニアのパーソナルメンターがつくので分からないところも解消しやすく完全独学で進めるよりは圧倒的に進みが早いです。

ただテックアカデミーは教材のクオリティが低く書籍と比べると・・・

メンターのレベルは非常に高いので自分のやる気さえあれば教材の範囲を超えた内容をガツガツ学ぶことが可能!

僕自身3か月のコースを1か月で終わらせて応用をガツガツ学んでました。

どちらにせよやる気があって良い意味でメンターを使い倒せる自信があるのであればテックアカデミーは非常にオススメです!

※メンターは変更を願い出れば変えられます。

テックアカデミーのAIコースの先生、超美人!!だけどすごくしっかりしていて、進め方も的確だしこれはかなり力がつくという確信があります

— ayaka@python (@ayakapython) November 28, 2018

コースは以下の3つがありますが、

AIコースかデータサイエンスコースがオススメです!

画像認識などAIの活用まで踏み込みたいならAIコース、機械学習などを使った予測やデータ分析を深めたいならデータサイエンスコースでしょう!

統計の理論を学ぶ目的の講座はありません、基本は手を動かしながら実践を学んでいくイメージです。

以下の記事で実際の体験談を記事にしています。

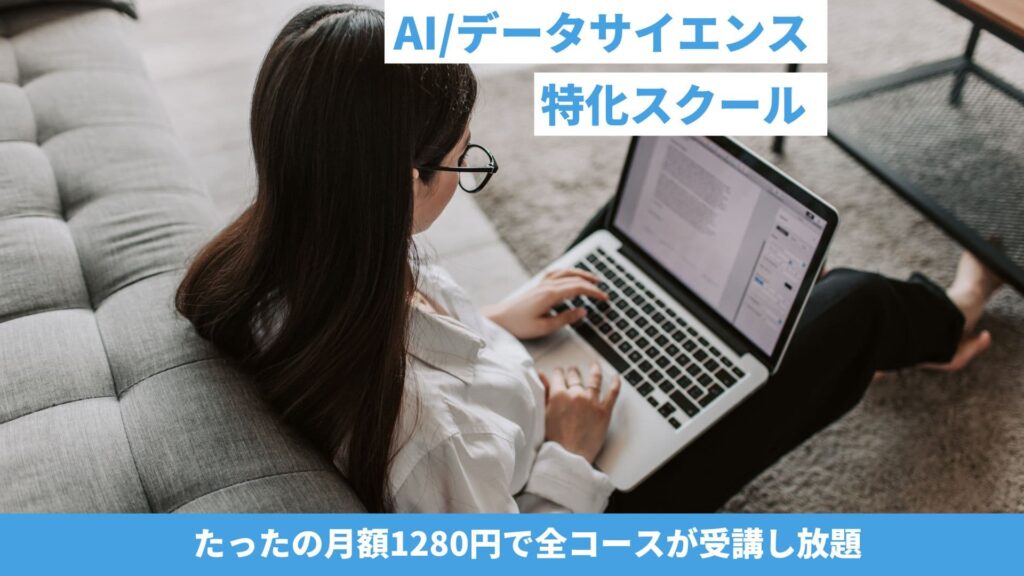

統計学とコスパよく徹底的に学ぶならスタアカ(スタビジアカデミー)

公式サイト:https://toukei-lab.com/achademy/

公式サイト:https://toukei-lab.com/achademy/

| 【価格】 | ライトプラン:1280円/月 プレミアムプラン:149,800円 |

|---|---|

| 【オススメ度】 | |

| 【サポート体制】 | |

| 【受講形式】 | オンライン形式 |

| 【学習範囲】 | データサイエンスを網羅的に学ぶ 実践的なビジネスフレームワークを学ぶ SQLとPythonを組みあわせて実データを使った様々なワークを行う マーケティングの実行プラン策定 マーケティングとデータ分析の掛け合わせで集客マネタイズ |

データサイエンティストとしての自分の経験をふまえてエッセンスを詰め込んだのがこちらのスタビジアカデミー、略して「スタアカ」!!

当メディアが運営するスクールです。

24時間以内の質問対応と現役データサイエンティストによる複数回のメンタリングを実施します!

カリキュラム自体は、他のスクールと比較して圧倒的に良い自信があるのでぜひ受講してみてください!

他のスクールのカリキュラムはPythonでの機械学習実装だけに焦点が当たっているものが多く、実務に即した内容になっていないものが多いです。

そんな課題感に対して、実務で使うことの多いSQLや機械学習のビジネス導入プロセスの理解などもあわせて学べるボリューム満点のコースになっています!

ウォルマートのデータを使って商品の予測分析をしたり、実務で使うことの多いGoogleプロダクトのBigQueryを使って投球分析をしたり、データサイエンティストに必要なビジネス・マーケティングの基礎を学んでマーケティングプランを作ってもらったり・Webサイト構築してデータ基盤構築してWebマーケ×データ分析実践してもらったりする盛りだくさんの内容になってます!

・BigQuery上でSQL、Google Colab上でPythonを使い野球の投球分析

・世界最大手小売企業のウォルマートの実データを用いた需要予測

・ビジネス・マーケティングの基礎を学んで実際の企業を題材にしたマーケティングプランの策定

・Webサイト構築してデータ基盤構築してWebマーケ×データ分析実践して稼ぐ

統計学を勉強するのにオススメのサービスは以下の記事で詳しくまとめていますので是非チェックしてみてください!

まとめ

本記事では、初学者向けから上級者向けまでさまざまな書籍をご紹介してきました。

おすすめはやっぱり以下の書籍(ちょっと難しめですが!)

(2025/08/15 15:04:25時点 Amazon調べ-詳細)

(2025/08/16 04:45:11時点 Amazon調べ-詳細)

少し難しい部分もありますが、絶対に役に立つ本なので周りの人たちと取り組むことをおすすめします!

以下のYoutube動画でも解説していますよ!

理論を深く学ぶのに本は非常にオススメですが、全体感を学んだりPython実装まわりを勉強するのには最後に紹介したサービスを検討してみると良いでしょう!

また入門者向けの統計学の勉強範囲や勉強方法について以下の記事でまとめていますのであわせてチェックしてみてください!

統計を勉強して知識の習熟度を確認したい方は統計検定の受験も考えてみてください。

統計学の本だと進めづらいという人は、ぜひ講座もチェックしてみてください!