【これだけ!】AI(人工知能)の勉強ロードマップを徹底的に解説!

こんにちは!

消費財メーカーでデジタルマーケター・データサイエンティストを経験後、現在は独立して働いているウマたん(@statistics1012)です!

統計学の修士号を持っており、大学時代は統計学を主に専攻していました。

AIという言葉がいたるところで叫ばれるようになり久しいですが、

・結局AIとは何なのか?

・AIをどのようにビジネスに活用していけばよいのか?

・AIの何から勉強すればよいのか?

理解していますでしょうか?

正直、AIという言葉を明確に理解せず使っているビジネスパーソンが多い気がしています。

会社でAIという言葉が登場した時は、かなり注意して本来の目的を確認するようにしています笑

AIとは素晴らしい未来を切り開いていく画期的なものでありながら、使い方によってはゴミにすらなるものなのです。

魔法のような何でもできるものと思ったら大間違い。

ここで、まずはAIとはどのようなものなのか、AIをどのようにビジネスに活用していけばよいのか理解しておきましょう!

堅苦しい説明は嫌だ!動画で簡単に理解したい!という方は以下のYoutube動画をご覧ください!

目次

AIとは

そもそも人工知能(AI)とは何でしょうか?

少し前からAIという言葉が色んなところで聞かれるようになり、今では聞かない日はないまでになりました。実際にGoogleトレンドを見てみてもAIの流行が見て取れます。

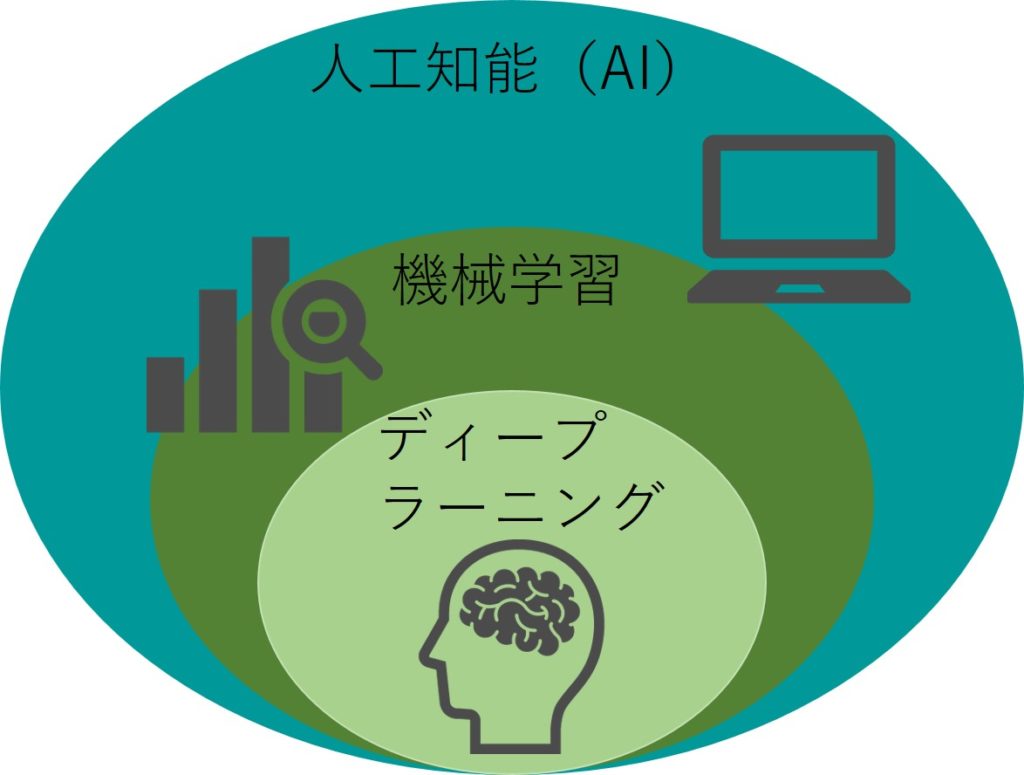

人工知能(AI)と聞くとディープラーニングを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?

しかしディープラーニングが登場したのは2006年であり、人工知能という言葉はそれよりもずっと前からある言葉。

必ずしも人工知能(AI)=ディープラーニングとは言えないのです。

よく言われるのが、人工知能(AI)の中に機械学習がありその中にディープラーニングがあるという構造。

だからこそ人工知能(AI)という言葉は軽々しく使ってはいけないのです。

人工知能(AI)は定義の範囲が広く、簡単なルールベースのアルゴリズムでもAIだし機械学習もAIだしもちろんディープラーニングもAIだし。

どの文脈で人工知能(AI)という言葉が使われているかは注意しなくてはいけません。

AIの勉強法

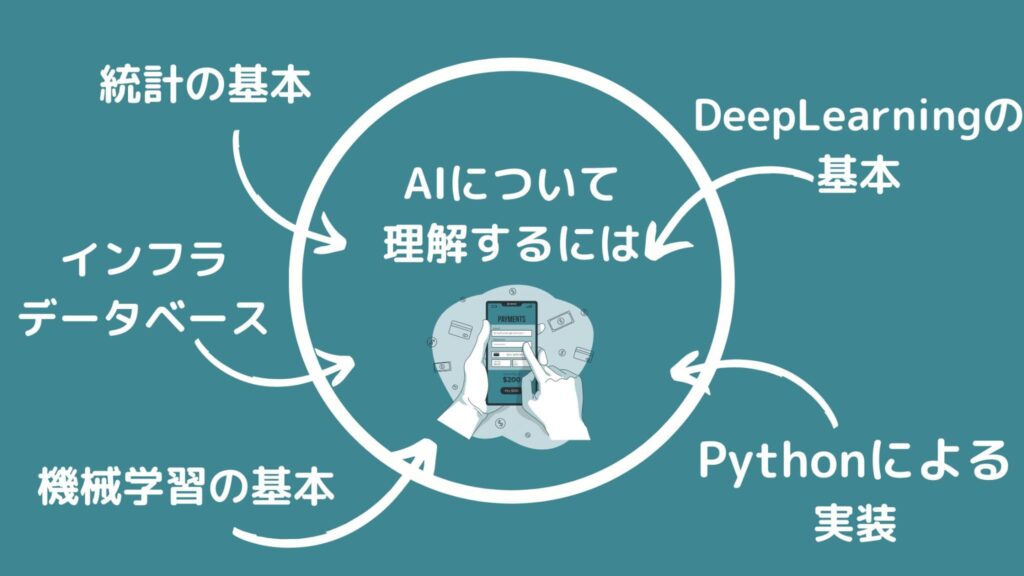

さて、そんなAIですがどのように勉強していけばよいのでしょうか?

僕自身いままでAIまわりの勉強をしてきた経験から、なるべくここら辺をこんな手順で学んだらよいよ!というロードマップをお伝えします。

やるべきAIの勉強範囲はザックリ以下の通り。

・統計の基本を勉強

・機械学習手法の基本を勉強

・ディープラーニング(深層学習)を勉強

・Python実装(並行して行いたい)

・インフラ/データベースまわりの知識

—-ここから先はAI開発がしたいのか・AI分析がしたいのか—-

【AI開発の場合】

・Flask/Django

・HTML/CSS/Javascript

【AI分析】

・より複雑な特徴量エンジニアリング

・統計的因果推論などの深い統計学理解

これは要らない!これは要る!みたいな議論はあるかもしれませんが、あくまで一意見として受け取ってもらえれば嬉しいです。

AI開発サイドとAI分析サイドでは必要要件が変わってくるので、ある程度自分はどちら側にいきたいのか明確にしておいた方がよいでしょう!

もちろんどちらもできる神人材もいますが、これからの世の中自分の軸足をぶらさずどちらかに置いておくことが大事です。

統計学の基本を勉強

まずは、統計学の基本を勉強しておくことをオススメします。

統計学の基本は、動画で簡単に解説しています。

統計的検定や相関関係の理解など、データサイエンスの基本的な部分をまずは学んでもらいます。

統計学の基本には以下の書籍あたりがオススメです。

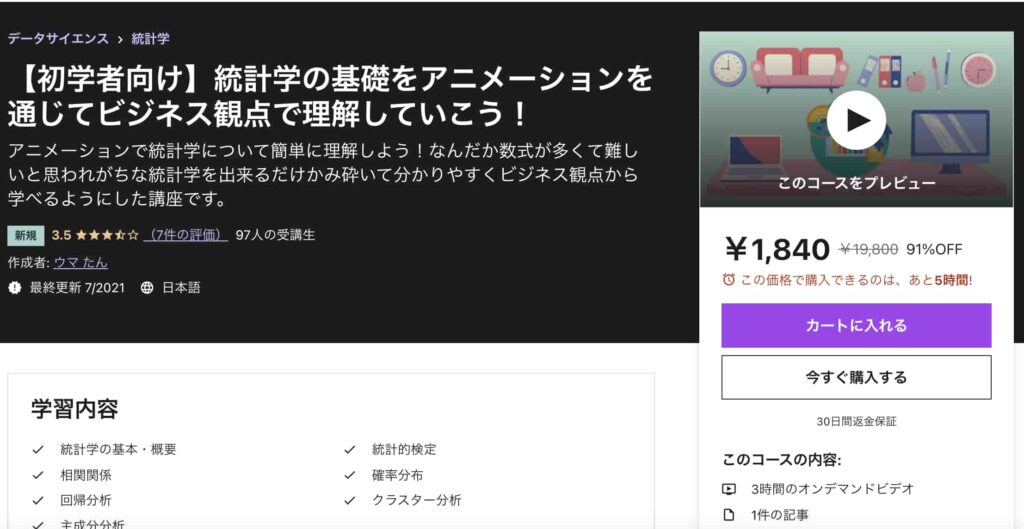

少し分かりにくいなーという方は統計学の基礎を学ぶ講座を僕自身がUdemyで公開していますので、是非チェックしてみてください!

【初学者向け】統計学の基礎をアニメーションを通じてビジネス観点で理解していこう!

| 【オススメ度】 | |

|---|---|

| 【講師】 | 僕自身!今なら購入時に「J56MYR9S」という講師クーポンコードを入れると90%オフ以上の割引価格になりますのでぜひご受講ください! |

| 【時間】 | 3時間 |

| 【レベル】 | 初級 |

アニメーションで学ぶ概要編とPythonで実際に手を動かしながら学んでいく実践編に分かれています。

まず、統計学の全体像とビジネスに必要な知識を学んでいきます。

そして多変量解析の領域に入りよく使われる手法を中心に学んでいきます。

ビジネスに活かせる統計学について網羅的にしっかり学ぶことが可能ですので是非受講してみてください!

また、統計学の勉強法については以下の記事でまとめていますので詳しく知りたい方はぜひチェックしてみてください!

機械学習手法の基本を学ぶ

続いて機械学習手法の基本を学びます。

機械学習については動画で簡単に解説していますのでぜひチェックしてみてくださいね!

機械学習に分類される手法は非常に多くあります。

ここではディープラーニングにつながる基本的な機械学習手法の理解をしておきましょう!

機械学習手法を理解する上では、数学(微分・線形代数)の理解が欲しいところ。

数学の理解と一緒にPythonでの実装も学んでいくと理論と実務の両輪が上手くかみあってよいでしょう。

AIに必要な数学スキルについては以下の記事でまとめていますのでチェックしてみてください!

数学の基本をある程度固めた後は機械学習のアルゴリズムもだいぶ理解がしやすくなっています。

機械学習の手法はたくさんあるのであせらず順々に理解していきましょう!

・決定木

・k近傍法

・ランダムフォレスト

・SVM(サポートベクターマシン)

・ニューラルネットワーク

・ナイーブベイズ

・XGboost

・LightGBM

・Catboost

・k-means法

・主成分分析

これらの機械学習手法を網羅的に学べるUdemy講座を僕が公開しているので是非チェックしてみてください!

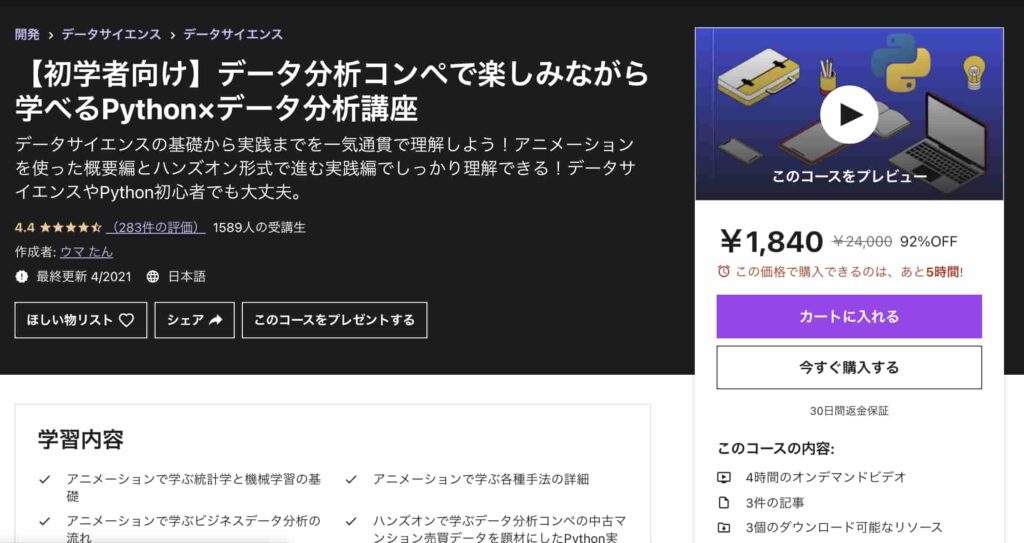

【初学者向け】データ分析コンペで楽しみながら学べるPython×データ分析講座

| 【オススメ度】 | |

|---|---|

| 【講師】 | 僕自身!今なら購入時に「J56MYR9S」という講師クーポンコードを入れると90%オフ以上の割引価格になりますのでぜひご受講ください! |

| 【時間】 | 4時間 |

| 【レベル】 | 初級~中級 |

このコースは、なかなか勉強する時間がないという方に向けてコンパクトに分かりやすく必要最低限の時間で重要なエッセンスを学び取れるように作成しています。

アニメーションを使った概要編とハンズオン形式で進む実践編に分かれており、概要編では体系的にデータ分析・機械学習導入をまとめています。

データサイエンスの基礎について基本のキから学びつつ、なるべく堅苦しい説明は抜きにしてイメージを掴んでいきます。

統計学・機械学習の基本的な内容を学び各手法の詳細についてもなるべく概念的に分かりやすく理解できるように学んでいきます。

そしてデータ分析の流れについては実務に即したCRISP-DMというフレームワークに沿って体系的に学んでいきます!

データ分析というと機械学習でモデル構築する部分にスポットがあたりがちですが、それ以外の工程についてもしっかりおさえておきましょう!

続いて実践編ではデータコンペの中古マンションのデータを題材にして、実際に手を動かしながら機械学習手法を実装していきます。

ここでは、探索的にデータを見ていきながらデータを加工し、その上でLight gbm という機械学習手法を使ってモデル構築までおこなっていきます。

是非興味のある方は受講してみてください!

また、機械学習の勉強には書籍もオススメです!

手前味噌ですが、機械学習手法の中で非常にパフォーマンスの高いXGBoostを用いて企業課題を解決する物語「俺たちひよっこデータサイエンティストが世界を変える」を書いていますのでぜひ読んでみてください!

価格は300円ちょっとですし、Kindle unlimitedであれば無料で読めるのでぜひ読んでみてくださいね!

また、機械学習手法のアルゴリズム理解には以下の書籍がおすすめ。

少し難しく感じられるところもあると思いますが粘り強く勉強していきましょう!

正直「はじめての」レベルではないなーとは思ってます笑

機械学習の勉強法については以下の記事でまとめています!

ディープラーニングについて学ぶ

続いて、ディープラーニングについて学んでいきます。

動画でディープラーニングについて簡単に解説していますよー!

ディープラーニングを学ぶ上では以下の書籍は圧倒的にオススメ!!

画像認識に強いCNN(畳み込みニューラルネットワーク)までを網羅しています。

時系列分析・自然言語処理に使われるRNN(再帰的ニューラルネットワーク)まで理解したいのであれば以下の書籍がおすすめ!

個人的にはCNNまで理解しておくだけでも十分だと思っています。

RNNは必要に応じて勉強してください。

ディープラーニングに関しては「スタアカ(スタビジアカデミー)」という当メディアが展開するスクール内にコンテンツがあります。

業界最安値で展開しており、統計学と機械学習の基本からディープラーニングまで学べます。

プレミアムプランに登録いただくと、Udemyの講座を全て無料贈呈しているのでも網羅的に学びたいのであればUdemyを個別に購入するよりもこちらの方がお得です!

是非チェックしてみてください!

ディープラーニングの勉強法については以下の記事で詳しくまとめています!

並行してPythonで実装もしっかり行うように

統計学・機械学習・ディープラーニングを勉強しつつ、それとは並行してPythonでの実装もできるようにしたいところ。

というかPythonでの実装をやらないとイメージもわかないですし飽きちゃいますよね。

Python実装に関しては以下のコースをオススメします!

【初学者向け】データ分析コンペで楽しみながら学べるPython×データ分析講座

| 【オススメ度】 | |

|---|---|

| 【講師】 | 僕自身!今なら購入時に「J56MYR9S」という講師クーポンコードを入れると90%オフ以上の割引価格になりますのでぜひご受講ください! |

| 【時間】 | 4時間 |

| 【レベル】 | 初級~中級 |

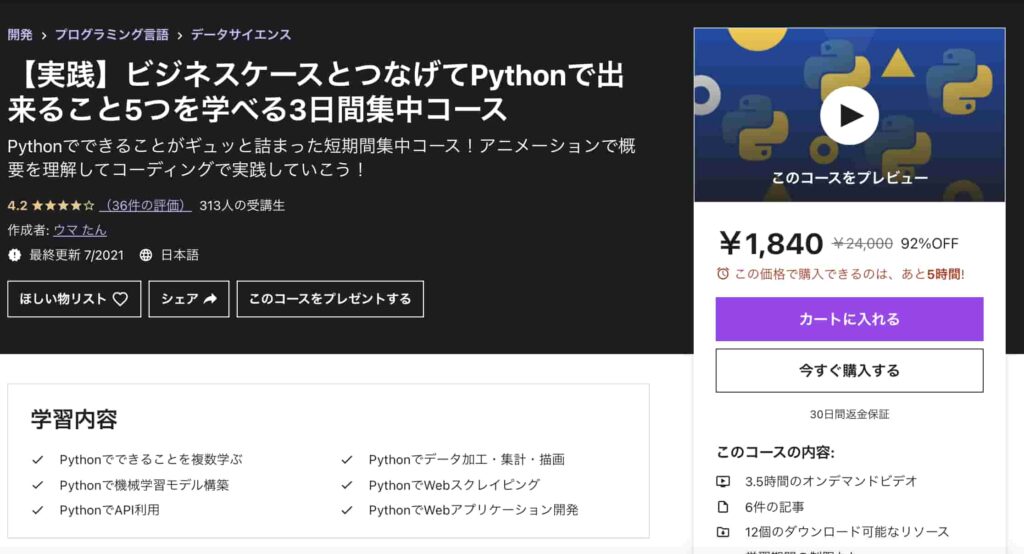

またPythonで出来ることをギュッと詰め込んだ以下のPythonコースもあるので、機械学習に限らずPythonを全体的に学びたいという方はこちらもチェックしてみてください!

【実践】ビジネスケースとつなげてPythonで出来ること5つを学べる3日間集中コース

| 【オススメ度】 | |

|---|---|

| 【講師】 | 僕自身!今なら購入時に「J56MYR9S」という講師クーポンコードを入れると90%オフ以上の割引価格になりますのでぜひご受講ください! |

| 【時間】 | 3.5時間 |

| 【レベル】 | 初級~中級 |

Pythonで出来ることのうち以下の5つを網羅して学んでいきます。

・データ集計・加工・描画

・機械学習を使ったモデル構築

・Webスクレイピング

・APIの利用

・Webアプリケーション開発

データ集計・加工・描画と機械学習モデル構築に関してはKaggleというデータ分析コンペティションのWalmartの小売データを扱いながら学んでいきます。

WebスクレイピングとAPI利用とWebアプリケーション開発に関しては、楽天の在庫情報を取得してSlackに自動で通知するWebアプリケーションを作成して学んでいきます。

Pythonで何ができるのか知りたい!という方には一番はじめにまず受けていただきたいコースです!

また、自分でやり切る自信があるならPyQというサービスでコーディングしていくことがオススメです。

Python特化のサービスなだけあって、非常に広範な教材になっています。

環境構築をする必要がないので、すぐコーディングしていくことが可能。

もし、なかなかモチベーションが湧かないよという方はプログラミングスクールをオススメします。

どちらも僕自身が受講してみてオススメできるスクールになっています。

ただコストは高くつくのでまずは無料相談や無料体験をしてみて合いそうだなと思ったら受講してみると良いでしょう!

コストが高すぎる!という方は業界最安値のデータサイエンススクール「スタアカ」のご受講お待ちしております!

Pythonでの勉強法は以下の記事で詳しくまとめています!

必要に応じてインフラ・データベース周りの知識も付けたい

正直、AIを使いこなす上では理論が分かってPythonが分かってもまだ不十分です。

・データが貯まっているのはデータベースでありそこにアクセスしてデータを抽出してくること

・そのデータを流し込んでPythonで分析をする分析環境の構築や操作など

インフラ・データベース周りの知識も必要になってきます。

データベースでのデータ抽出においてはSQL言語の知識は必須。

DMBOKというデータマネジメントのフレームワークに基づいた講座をUdemyで公開しているので是非見てみてください!

【初学者向け】データマネジメント入門!DX推進やAI 導入を支える重要な要素をDMBOKに沿ってみていこう!

| 【オススメ度】 | |

|---|---|

| 【講師】 | 私自身 |

| 【時間】 | 1.5時間 |

| 【レベル】 | 初級 |

データ活用を推進するためには、データマネジメントが非常に重要になってきます。

データマネジメントはないがしろにされがちなのですが、めちゃくちゃ大事なんです!

全くの初心者でも理解できるように説明しているのでよければ是非目を通してみください!

ちなみにGoogleのプロダクトであるBigQueryを使ってSQLでデータ加工集計などをする実践的なコースを先ほども紹介した「スタアカ(スタビジアカデミー)」で取り上げているので是非チェックしてみてください!

AI開発側に進む場合

AI開発をやりたいのであれば必要最低限Pythonで実装できるWebアプリケーションフレームワークFlask/Djangoの実装とWebサービス構築において必要であるHTML/CSS/Javascriptの習得は必須ですね。

FlaskとDjangoの違いについては以下の記事でまとめています!

FlaskやDjangoでの簡単なWebアプリケーションを実装している記事を以下に挙げています。

参考にしてみてください!

先ほど紹介した以下のUdemy講座ではWebアプリケーション作成も取り上げています。

【実践】ビジネスケースとつなげてPythonで出来ること5つを学べる3日間集中コース

| 【オススメ度】 | |

|---|---|

| 【講師】 | 僕自身!今なら購入時に「J56MYR9S」という講師クーポンコードを入れると90%オフ以上の割引価格になりますのでぜひご受講ください! |

| 【時間】 | 3.5時間 |

| 【レベル】 | 初級~中級 |

Webアプリケーションの作成方法は以下の記事も参考にしてみてください!

AI分析側に進む場合

AI分析側に進む場合は、より深い統計的観点の理解や複雑な特徴量エンジニアリングの理解などが必要であると考えます。

統計の世界で非常に重要かつ深い分野である統計的因果推論については以下の記事でまとめています!

また特徴量エンジニアリングについては簡単に以下の記事でまとめています。

特徴量エンジニアリングに関しては以下の本がオススメです。

KaggleやNishikaなどのデータ分析コンペに挑戦してみたり、実際に実務を通してレベルアップしていきたいところです。

自力でコンペに参加するのは難しそう・・・という方は以下の講座やスクールを受講してください!

データ分析コンペに取り組んでいくUdemy講座:【初学者向け】データ分析コンペで楽しみながら学べるPython×データ分析講座

データ分析コンペに取り組んでいくスクール:業界最安値のデータサイエンス専門スクール「スタアカ」

AIの勉強方法 まとめ

だいぶがっつりAIの勉強方法についてまとめてきました。

これが必ずしも正解であるとは限りませんが、少なくともここで取り上げた教材やサービスは自分が実際に読んだり体験したりしていいなーと思ったもの or 自分が経験に基づいて作成したものなので是非チェックしてみてください!

理論を深める場合は書籍を使って、Pythonでの実装を進めていくのはPyQやテックアカデミー・Aidemy・スタアカなどのWebサービスを使用することをオススメします。

プログラミングスクールは少々お金はかかりますが、強制力をつけるためにもオススメですよー!

以下の記事で詳しく比較していますのでチェックしてみてくださいね!

そこからさらにAI開発側を強めるならUdemy、AI分析側を強めるなら書籍で勉強しつつ

データ分析コンペティションのKaggleやNishikaなどに挑戦してみることをオススメします!

またAIの資格取得を目指すのもスキル証明の一つとしてありです。

AI資格に関しては以下の記事で解説しているのでよかったらチェックしてみてください。

ぜひ是非幅広く客観的な視点で色んなコンテンツやスクールを見てみてください!

僕のコンテンツを受講してやってもよいよ!という方は、是非!ご受講お待ちしております。

・【初学者向け】データ分析コンペで楽しみながら学べるPython×データ分析講座

・【実践】ビジネスケースとつなげてPythonで出来ること5つを学べる3日間集中コース

・【入門から実践まで】Webマーケティングの全体像とデータ活用を短時間で学び実際にSEO集客ツールを作ってみよう!

・【初学者向け】統計学の基礎をアニメーションを通じてビジネス観点で理解していこう!

・【初学者向け】データマネジメント入門!DX推進やAI 導入を支える重要な要素をDMBOKに沿ってみていこう!

まあ結局はあなたのやる気次第!継続あるのみ!

ぜひAIを勉強して、世の中を変えるAI人材になってください!